Les bases

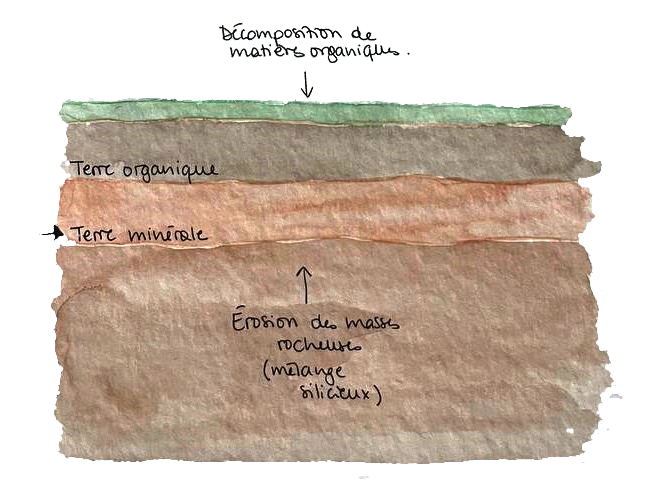

Définition de la terre

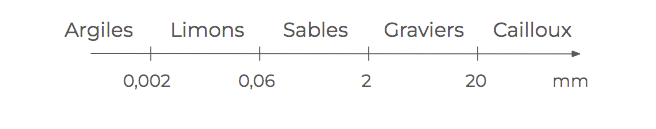

Granulométrie

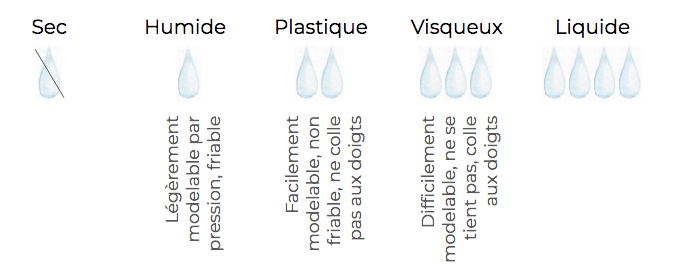

État hydrique

Les grands principes

Choix de la technique

La philosophie de la construction en terre est de partir du matériau et de ses propriétés pour déterminer la technique la plus adaptée, et non l’inverse.

Autant que possible, la terre utilisée est celle du terrain, issue des différentes excavations (pour les fondations ou les sous-sol en général), afin de ne pas déplacer de matière et donc d’éviter la double empreinte carbone : celle de l’évacuation de la terre d’excavation et de l’approvisionnement en terre à bâtir.

Afin de déterminer la ou les techniques approprié(e)s, il est d’usage de faire une étude de convenance. Celle-ci se déroule en plusieurs temps :

– Analyse de la classification GTR du ou des gisements, à demander lors de l’étude géotechnique G2 durant la phase AVP, qui permet de connaître la nature du sol et d’avoir une première appréciation des techniques qui pourront être employées.

En effet, celle-ci indique :

. La granularité, à l’aide d’une courbe granulométrique

. L’argilosité, via l’indice de plasticité (limites de l’état plastique de la terre selon sa teneur en eau) et la valeur au bleu (capacité d’absorption de la terre)

. L’état hydrique de la terre (tels que présentés ci-dessus)

. Le comportement mécanique de la terre

– Réalisation de prototypes afin de valider les techniques pressenties avec la classification GTR. La ou les techniques retenues sont celles pour lesquelles la mise en œuvre sera la plus simple car plus adaptée, de préférence sans avoir à modifier la composition de la terre (par exemple en rajoutant du sable).

– Estimation du volume de terre pouvant être mis en œuvre, d’après le rapport géotechnique

Pour les projets de particuliers à plus petite échelle, on se contentera de réaliser des prototypes avec la terre du terrain, ou bien d’en faire venir d’un gisement proche.

Comportement de l’ouvrage à l’eau

Contrairement aux idées reçues, les ouvrages en terre sont résistants à l’eau à condition de ne pas être imbibés et soumis à une contrainte mécanique. Il n’est donc pas nécessaire d’adjuvanter le mélange en la chaux ou en ciment à condition de respecter les pré-requis suivants pour les murs extérieurs :

– Mettre en œuvre un sous-bassement pour éviter les remontées capillaires : il peut s’agir d’un sous-bassement en pierres, en briques cuites, en … béton par exemple

– Prévoir un débord de toiture suffisant pour éviter que l’eau de pluie ne ruisselle trop sur la façade. Il va de soit qu’un chéneau est à privilégier également

– Laisser respirer le mur, c’est à dire ne surtout pas appliquer un enduit ciment par dessus, car celui-ci n’est pas perspirant. Une des pathologies les plus répandues sur les bâtiments en terre est l’enduit ciment qui éclate voire le mur qui se dégrade derrière. En effet, l’eau traversant le mur ne peut pas s’évaporer et reste coincée derrière l’enduit, pour finir par geler en hiver et faire éclater l’enduit.

A l’intérieur, on pourra également protéger le pied de mur au moyen d’une petite semelle ou d’une plinthe.